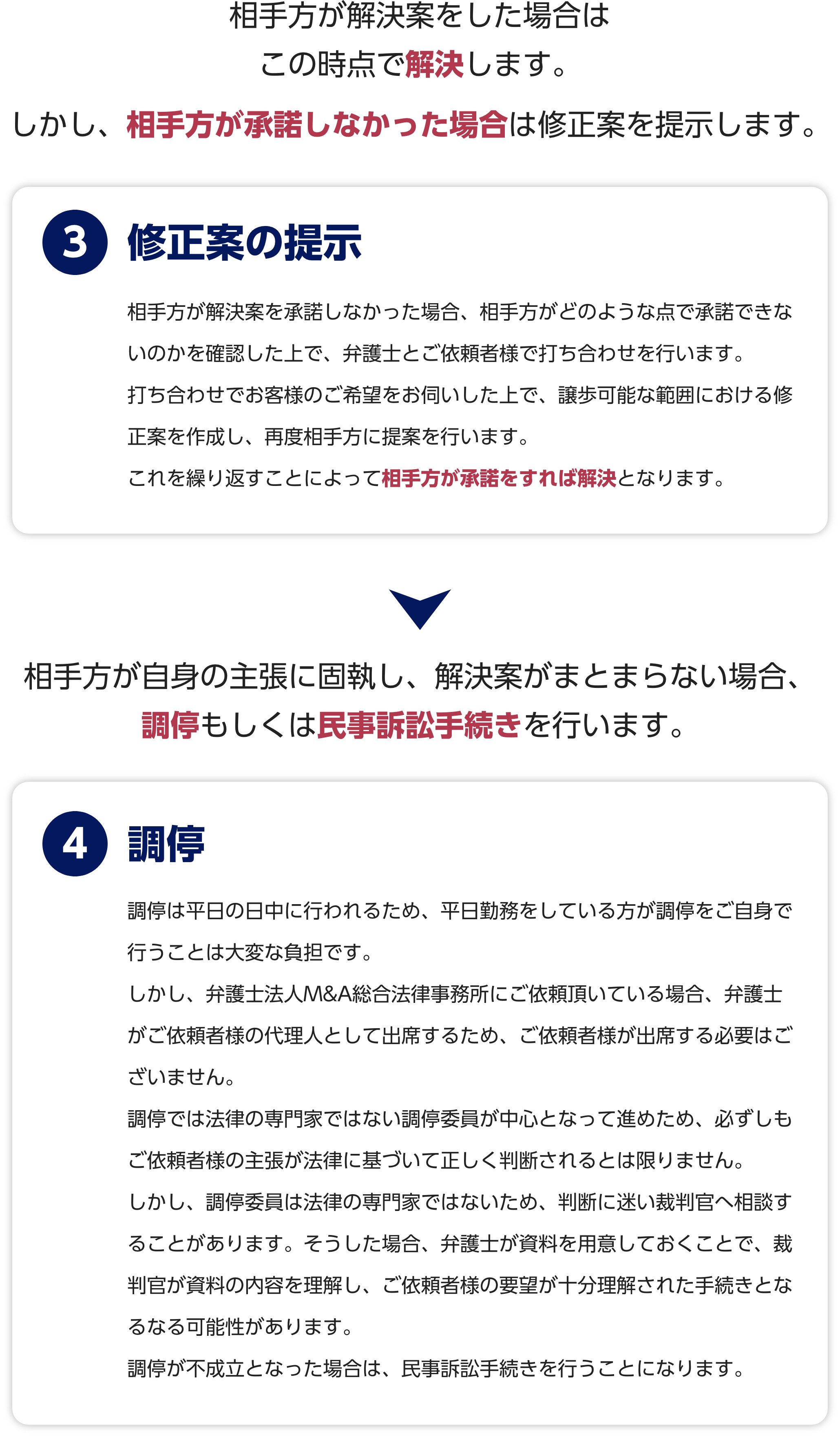

長男(もしくは長女)に全財産を相続させる遺言書があったとしても、

遺留分(いりゅうぶん)を受け取る権利があることは分かりました。

では、どうやって遺留分を請求すれば良いのでしょうか。

遺留分の請求には時効(タイムリミット)がある

まず、遺留分を請求するには、被相続人(故人)が亡くなったことや遺言書、 生前贈与などの事実を知った時から1年以内に遺留分を請求したいという意思表示をする必要があります。 意思表示する相手は、遺言や生前贈与により全財産を相続することになった長男(もしくは長女)です。これを過ぎてしまうと、 請求する権利が無くなってしまいますのでご注意ください!

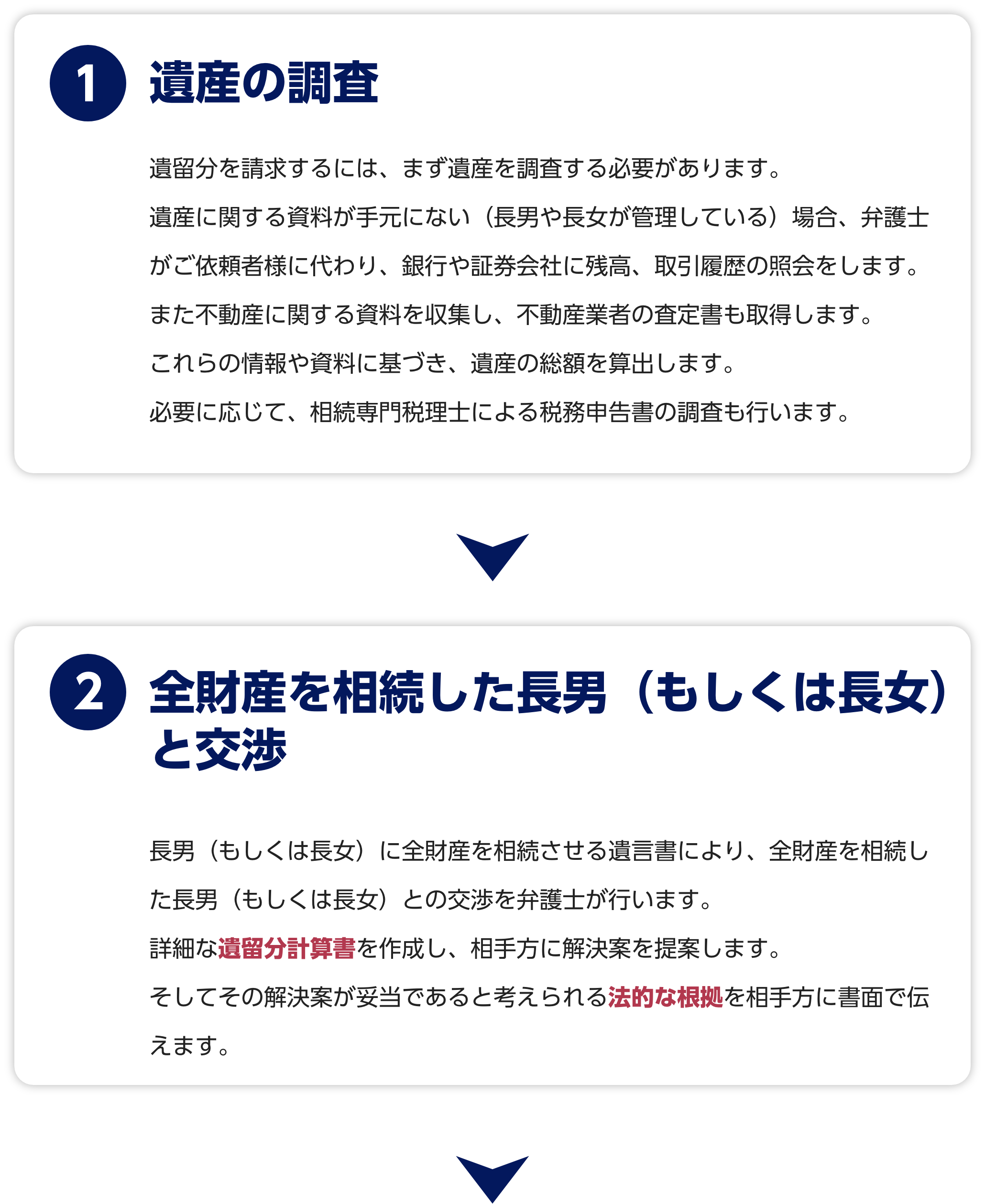

遺産の総額を計算

遺留分を請求するには、遺産の総額を全て計算する必要があります。 遺産となる現金、預金、株や債券などの有価証券、土地や建物などの不動産など全ての遺産を計算する必要があります。 土地や建物などの不動産は「評価額」で計算する必要があり、実績価格を調べなければなりません。 相続税申告書に書かれている額は、相続税評価額であり、税法上の修正が入った額ですので、相続税申告書の数字を当てにすることはできませんし、 相続税評価額がそういうものであることを知っている相続人が、他の相続人がそれを知らないことをいいことに、自分に有利な相続にしてしまっていることも多くあります。 遺留分の計算をご自身だけで行うのはかなり困難だと思います。 不動産鑑定士や金融機関に問い合わせたり、査定を依頼する必要もあるでしょう。 それぞれ個別に依頼をしていては大変な労力と時間がかかってしまいます。

しかし、弁護士法人M&A総合法律事務所に

ご依頼いただくことで、全てお任せ頂けます。