土地や建物などの不動産を取得した際の状況によって、不動産を複数の人が共同で所有している場合があります。

このような不動産を一般的に共有不動産と呼んでいますが、複数人で1つの不動産を共有する状態は、数々のデメリットがあり、共有状態を解消していくことが望ましいと言えます。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

土地や建物などの不動産を取得した際の状況によって、不動産を複数の人が共同で所有している場合があります。

このような不動産を一般的に共有不動産と呼んでいますが、複数人で1つの不動産を共有する状態は、数々のデメリットがあり、共有状態を解消していくことが望ましいと言えます。

共有不動産をそのまま売却するには、共有者全員の承諾が必要になります。

共有状態が長く続きますと、共有者も代替わりし、疎遠になったり、仲違いをしたりと、

人間関係が売却の障害となってきます。

共有不動産を持分だけ売却することも可能ですが、持分だけであれば売却価格が目減りします。

共有不動産は他の共有者との共有状態であり、持分だけを買ったとしても購入者が自由に土地を活用できないため、

価値が下がってしまうのです。仮に購入したとしても、

他の共有者の同意が得られなければ不動産全体の売却もできません。

法律上は持分のみの売却も可能ですが、他の共有者に無断で売却してしまった場合、

トラブルに発展することも多くあります。共有不動産は、家族や親族と共有状態になっている場合が多く、

他の共有者は「家族(親族)と一緒に持っているから安心」と考えている場合があります。そのような場合に、

共有者の1人が無断で不動産業者に持分を売却してしまうと、他の共有者は「そんな話は聞いていない」と不満を抱き、

トラブルとなってしまうのです。

共有不動産は、自由に賃貸に出す事もできません。また賃貸に出してからも賃借人との契約内容の決定や変更などは

不動産の「管理行為」となり、持分の過半数の同意が必要になります。

また、土地の場合ではそこに自由に建物を建てたり、駐車場にしたりなど自由に土地を活用できません。

たとえ収益をあげられるような活用方法だとしても、他の共有者との人間関係が障害となったり、疎遠である場合などは、

土地を有効に活用できず、何の利益ももたらさないばかりか、

税金だけを支払わなければならないという状態にもなりかねません。

共有不動産は複数人の共有者がいますが、その土地の利用方法などについてそれぞれが別の思惑がある場合など、

トラブルに発展するケースもあります。代を重ね、共有者が増えるほど全員の利害が一致することは難しく、

トラブルに発展しやすいと言えます。

また、不動産の場合一切に何もせずに放っておくことはできません。放っておくと草が生え、ゴミが不法投棄され、

荒地になってしまうため、誰かが管理する必要がありますが、管理するには時間も労力も必要です。

誰が管理するという点でもトラブルになるケースが多いのです。

不動産から収益を得ている場合も取り分でもめるケースが多くあります。

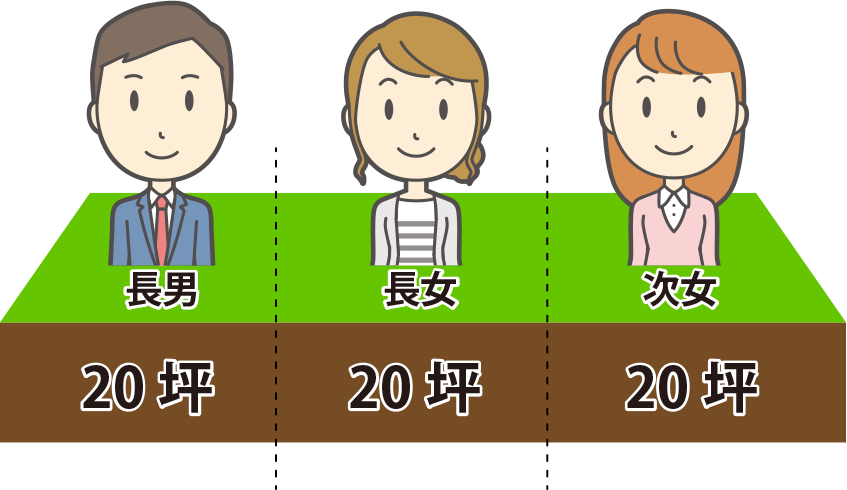

共有不動産は、共有のまま放っておくと雪だるま式に共有者が増えてしまいます。

共有者が他界すると、その方の持ち分が相続対象となります。3代続くと共有者が20名以上などという事にもなりかねません。共有者が増えれば増えるほど、売却などの意思決定の際に合意を取りづらくなります。親族とは言っても一度も会ったことがないような見知らぬ親族と不動産を共有状態している状態となるのです。連絡先や名前も知らないような場合も考えられるでしょう。そのようなケースでは共有者を調べ上げるだけで多大な労力と時間を費やすことになるため、「面倒だから放っておこう」と資産として塩漬け状態となってしまうケースも多いのです。

例えば、妻が共有不動産の共有名義人であり、仕事を辞めて無収入となった場合、

夫が妻の分も住宅ローンを払うこともあるでしょう。

そういった場合、「妻から夫への贈与」とみなされ、贈与税が課せられる場合があります。

共有不動産は、自分が所有する持分のみであれば、他の共有者の同意なく自由に売却することができます。

売却する事を他の共有者に知らせる必要もありません。

つまり、不動産業者などの第三者に勝手に売却できてしまいます。

しかし、そのようなケースでは他の共有者の立場で見た場合、

「いつの間にか全く知らない第三者が共有者になっている」という状態であり、とても都合の悪い状態となります。

第三者から共有物分割訴訟を提訴され、余計な争いに巻き込まれる可能性もあり、共有者間の関係性が悪化し、

トラブルやいがみ合いといった事態へ至るケースもあります。

また持分のみ売却する場合、不動産全体を売却に比べ価格が目減りしてしまいます。

夫婦でお金を出し合ってマイホームを購入した際、

離婚後にマイホームの処分や持分割合についてのトラブルに発展する場合があります。

また住宅ローンを夫婦共同で組んでいた場合、さっさと夫との関係を終わらせて連絡を断ちたいと妻が思っていても、

妻側の持分にかかるローンを返済するまでは第三者に妻側の持分を売却できず、離婚問題が長期化する場合があります。

共有不動産は、自分が所有する持分のみであれば、他の共有者の同意なく自由に売却することができます。

しかし、はじめにもご説明しましたが、持分のみの売却や売却額が低くなる可能性があり、

共有者間のトラブルとなるケースも多くなります。

ご自身が全て買い取りたいと考えても、共有者と価格の面で合意が得られなかったり、

売却自体を拒まれる事があります。

逆に買い取ってもらいたい場合も、他の共有者に買取るだけの資金的な余裕がなかったり、

とても安い価格での売却を提示される事もあります。双方納得の上、円満に売買が行える事がベストですが、

なかなかそのようなケースは少ないようです。

共有者全員の合意のもと、第三者に不動産を売却し、売却金額を持分の割合に応じて分配する方法もあります。 共有者同士の話し合いで円満に売却できればそれに越したことはありませんが、 共有者の中にその不動産に居住している人がいる場合には売却する事が難しくなります。

共有名義の不動産を、分筆して(土地を分けて)、それぞれを各共有者の完全所有とする方法です。

一見良さそうな方法ですが、土地をどのように分けるかでそれぞれの土地の価値がかわる場合があります。

「道路に面しているか」「日当たりが良いか」

「土地の形状が長方形など利便性が高いか」などにより土地の価値が変わります。そのような不公平感から、

分筆が難航する場合もよくあります。

これらの方法では解決できない場合

そのような場合はどうすれば良いのでしょうか。

共有者間の合意が得られず、共有状態を解消できない場合は、訴えを起こし、共有物分割を求める事ができます。

裁判所では次の3つのいずれかの判断がなされます。

共有物そのものを分割する方法です。土地などを分筆してそれぞれおの単独所有にする方法ですが、 一戸建てなどの建物では現実的ではありません。

現物分割できない場合や、分割する事で著しく価値が減少する場合は、裁判所が共有物の競売を命じて、 その売却代金を分割する方法です。

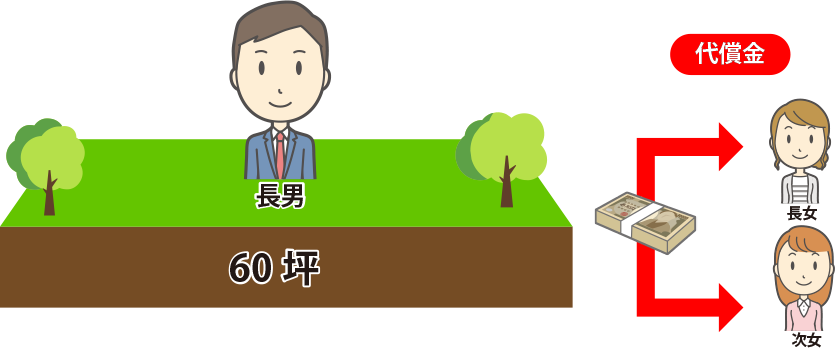

特定の共有者1人が不動産を全て取得する代わりに、他の共有者に代償金を支払う方法です。

全体の不動産を取得する共有者に支払い能力が求められます。

もちろん、裁判など起こすことなく、弁護士による交渉によっても解決することが可能です。裁判を提起すると上述のとおりの結果になることが多いことから、弁護士は、それを背景に、共有者と交渉を行い、裁判と同様の解決を導き出すよう交渉を行います。共有不動産の件は、裁判というよりは、弁護士による交渉によって解決されるケースの方が多いものと思われます。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

こんにちは、弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士、土屋勝裕です。

私は、もともと、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。

当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)

と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、

共有不動産が共有だからと言うだけの理由で適正価格で売却・処分することができないのはおかしいと思っていました。

しかし、現在では、専門特化した弁護士法人に相談頂き、法的な手段を利用すればこれを実現できます。

共有不動産の適正価格での売却・処分を望まれる場合は、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

共有持分を高く売ることはできますか?

共有持分だけの売却では、高く売る事が難しい事が多いと言えます。

できるだけ高く売りたいという場合、不動産全体を売却し、持分比率に合わせて分配する方法をご検討ください。

そのため、価格賠償による共有物分割を実現することが好ましいのです。

私の持分だけを売却できますか?

不動産全体で売却する場合よりも、価格は目減りしますが、それでも良いと仰る場合は売却できます。 適正価格で売却するためには、共同で売却するか、こちらが買い取るか、先方が買い取るか、する必要がありますが、 この方法を使用することにより、このいずれかの方法を実現することができる可能性があります。

私が売却したあと共有者はどうなりますか?

共同で共有不動産全てを売却するのであれば、共有者も代金を受け取ることができます。既に共有者が住んでいる場合は、新しい共有者と他の共有者の間で協議し継続して住むこともできると思います。

他の共有者には売ることを反対されていますが、売れますか?

ご自身の持ち分のみでしたら売却は可能ですし、法的には他の共有者の承諾を得る必要もありません。共有不動産全体を売却・処分することもこの方法を使用することにより可能です。

共有者の中に行方不明者がおります。売却できますか?

この場合は、いろいろ手続きをする必要があるかもしれませんが、売却できる可能性はあります。 詳しい状況をお知らせください。まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

共有持分の売却をする場合、買い手はどのような方になりますか?

国内外の富裕層の個人投資家が買い手となる場合が多いようです。

遺産分割協議が終わっていませんが、共有不動産を売却できますか?

相続登記が終わっていない場合、共有不動産は売却できませんが、遺産分割の話も共有不動産の売却の話しと包括して協議・交渉した方が良いです。 遺産分割の話も共有不動産の売却の話しと包括して協議・交渉することで、多くの選択肢ができますし、先方にも多くの選択肢の中から適切なものを提示することができます。 また、共有不動産の売却のため、遺産分割の話しを交渉として利用することもできます。

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの共有の項目をご覧ください。

共有不動産の売却だけでしたら、相談料は無料ですし、完全成功報酬制で対応させて頂くこともあります。

弁護士法人M&A総合法律事務所

〒105-6017

東京都港区虎ノ門4丁目3-1

城山トラストタワー17階

代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

弁護士が親身に対応させて頂きます。

受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。