非上場・譲渡制限・少数株式は適正価格で売却・処分できます!弁護士法人M&A総合法律事務所!

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

非上場株式・譲渡制限株式・少数株式は、最終的に権利行使できません。弁護士も法律事務所も手が出せません。

非上場株式は、最終的に、株式会社の経営に口を出すことはできませんし、少数株主が配当金を要求しても、会社側は配当金を支給する必要もありません。オーナー社長や経営陣と仲が良くない限り、何ら権限は行使できませんし、何の権利も得られません。弁護士も法律事務所も手が出せません。また合併や会社分割などの際でなければ、法律上の株式買取請求権も行使できません。

それはなぜなのか…

実は、株式買取請求権と言うものは存在しないのです。会社法上、株式の買取価格・売買価格・取得価格の決定の裁判・申立・手続きはありますが、そのような裁判・申立・手続きを行う機会は限定されています。

非上場株式は、権利行使ができないのです。

非上場株式の少数株主権としてどのような権利が存在するかは、弁護士法人M&A総合法律事務所のHP「少数株主は一切権利主張できないのか」で説明しております。一見すると、いろいろ権利行使できるようにみえますが、弁護士も法律事務所も、最終的に権利を行使できないのです。

また、株式譲渡制限が付いている場合、法律上は、会社に対して、「株式譲渡承認請求に伴う自己株買い」又は「指定買取人による株式買取請求権」を行使できますが、自己株買い又は指定買取人による株式買取請求は、通常は実効性がありません。

株式の買取価格・売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きも通常は行使できません。

また、任意の株式買取請求権を行使することはできますが、通常、任意の株式買取請求権にも応じてもらえません。

それ以前に、普通は、そのような、非上場株式を買い取ってくれる株式買取人の候補者も存在しませんので、弁護士も法律事務所も、株式譲渡承認請求ができません。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、このような非上場株式の問題は、法の不備により発生しており、最終的には立法による何らかの解決が必要だと痛感しておりますが、そのような法律が無い以上、何らかの取り組みをしなければ!という弁護士・法律事務所としての使命感から、増え続けるこの問題に、熱意をもって対応してきております。

こんにちは、弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士の土屋勝裕です。

私は、もともと、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株式取得価格決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

ただ、数多くのM&Aの過程において、非上場株式の問題に直面するにつれ、非上場株式に価値があると言っても、日本では、法律の不備で、ほとんど権利を主張することができないことは非常に問題だと思っていました。

私は、従前より、M&Aの過程で発生する非上場株式・少数株式の問題を取り扱っていたことから依頼が急増し、現在ではおそらく、日本でもっとも多くの非上場株式・少数株式の相談を受けたことがある弁護士となっています。

その過程で、何度も試行錯誤しているうちに、現在では、おおむね、非上場株式・少数株式の問題が類型化でき、各類型に適したスキームが確立してきたところです。これはM&Aに多数取り組んできた過程で数多くのM&A仲介業者との協働により、また、非上場株式・少数株式の問題に10年ほど前から業界に先駆けて取り組んできており、M&A仲介業者において少数株式のM&A仲介業務を構築できたこと、そして、少数株式への投資を行う富裕層とのニッチなネットワークを構築することができたからこそ、達成できたものなのです。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

弁護士法人M&A総合法律事務所では、非上場株式・譲渡制限株式・少数株式について、会社に対する、株式買取請求権の行使のサポートを行っています。

合併や会社分割など、法律上の株式買取請求権を行使できる場合であれば、法律に従って手続きを行ってゆけば可能ですが、法律上の株式買取請求権を行使できない場合であって、任意の株式買取請求権を行使せざるを得ない場合は、なかなか容易ではありません。

しかし、会社との関係性を構築できていない場合(会社経営陣とトラブルが生じていたり、オーナー家の横暴・ワンマン社長の専横・同族間トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じている場合)、任意の株式買取請求権の手続きはスムーズに進みませんし、適切に対応しないと、このとおり進まず、「塩漬け」非上場株式・譲渡制限株式・少数株式に逆戻りしてしまいかねません。

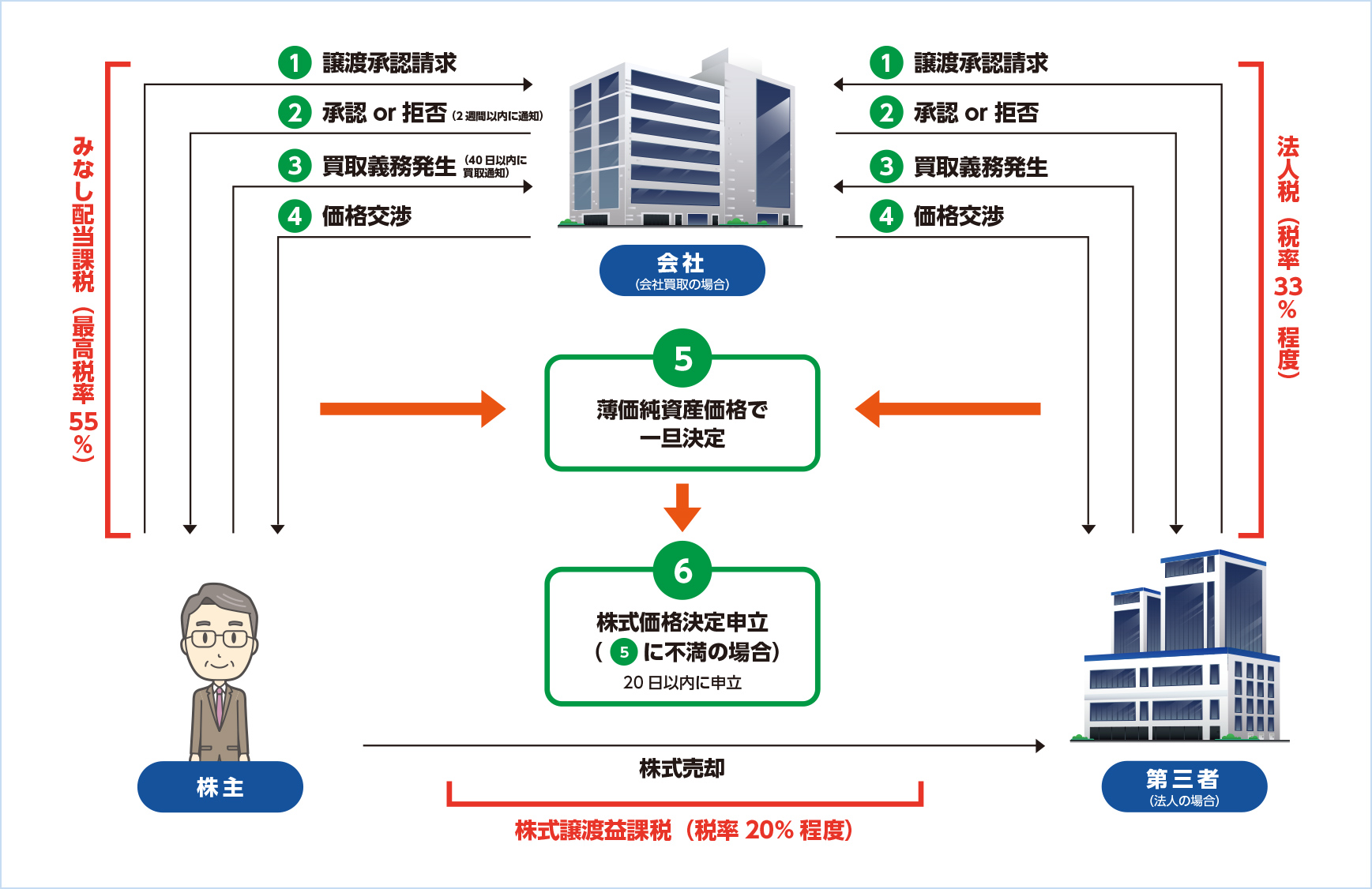

株式譲渡先が存在する場合は、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権が行使可能です。

すなわち、非上場株式は、会社の定款により株式譲渡制限が付いていますので、会社の譲渡承認が無い限り株式譲渡先に譲渡することができません。

会社法では、株式譲渡制限会社が株式の譲渡承認を拒否する場合には、株主は、会社に対して、譲渡の相手方(会社又は指定買取人)を指定することを請求することができ、この請求があった場合、会社は、会社又は指定買取人に、株式を買い取らせる必要があります(株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権)。

これによって、株主は、非上場株式を、会社又は指定買取人に対して売却・処分することができます。

会社法上、株主の株式譲渡承認請求に対しては、会社は「2週間以内」に回答することが求められており、その間に交渉に基づき株式売買価格が決定しない場合は、裁判所に対して株式売買価格決定申立を行わない限り、簿価純資産価格にて、株式売買価格が自動的に確定するものとされています。

すなわち、会社法上、株式の売買価格は、会社又は指定買取人と、非上場株式の株主との協議によって決定することとなりますが、会社又は指定買取人と、非上場株式の株主との協議が整わないときは、裁判所に対して株式買取価格・株式売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行うことができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

常務は創業者の子弟であり、現在は、長男が社長、次男が副社長、自分が常務として会社を運営しています。

長男はもともとワンマン気質であり、剛腕な営業マンとして会社全体を経営していました。

次男は気ままな性格で自己主張もないほうでしたがあまり体調がすぐれず経営にもあまり口出ししない感じです。三男は常務として、工場を担当していました。

もともとは祖父が創業した会社であり、それをファミリーで経営してきた感じです。

会社の持株比率は、社長が35%程度、副社長が30%程度、常務が25%程度、取引先や従業員が残りの10%程度を保有していました。

先代社長は、3人息子が等しく幸せになるようにおおむね会社の非上場株式を三等分して相続させたのだと思います。

しかし、現実社会では、おおむね会社の非上場株式を三等分して相続させたとしても、持株比率に差があることが冷徹に現実として迫ってきます。

また、兄弟間の年齢の差もあり、長男のほうが発言力が大きく、次男と三男は従業員とそれほど立場は変わりません。

三男の常務が担当する工場は、毎年のように赤字であり、なかなか黒字になりません。

長男の社長にとってはそれが我慢ならなかったのでしょう。三男としても、もともと楽天家であり、黒字化のためにあくせくすることはありません。

そうこうしているうちに取締役会の議題は、工場の赤字が大きな議題となり、三男の常務が責められることが続きました。

三男の常務としては必死に反論しますが、長男の社長はワンマン気質であり、ヒートアップするばかりです。

そういうことが1年くらい続き、株主総会の時期になりました。株主総会と言っても中小企業ですから特段開催されることもありませんが、

株主総会の1か月前くらいから、取締役の査定が始まり、取締役全員に査定結果が配布され、三男の査定結果は、要改善とされていました。

また、長男の社長からは、査定がマイナスの役員は再任されないというまことしやかな噂が流されました。

そうこうしているうちに、会社から株主総会招集通知が株主に送られ、三男の常務としてはそれを見て愕然としました。取締役候補者のの中に自分の名前が書かれていなかったのです。

三男の常務は、それを受け取った足で、社長室に行き社長に抗議しましたが、かえって社長と口論になってしまいました。

三男の常務はそのまま、役員に再任されず、社長秘書から荷物をまとめておいてもらえば自宅に送り返しますよと言われてしまいました。

また株主総会の翌日から、会社のカードキーは使用できず、会社に入ることすらできません。

三男の常務としては、次男であれば話が分かると思って次男を訪問しますが、次男はもともと健康ではなく入院していたため会っても会話になりませんでした。

三男としては、役員を解任されたとして、不当解任だということで、社長に面会を求めましたが、全く聞き入れてもらえません。

そういえば役員解任ということであれば、退職慰労金がもらえるはずだということで、社長に手紙を送りました。

すると、株主総会で承認していないので、退職慰労金を支払うことはできないとの回答が返ってきました。

三男としても、妻と子もいますし、子供は大学受験を控えています。預金もそれほどしていなかったので、必死で社長に食い下がるしかありません。

前社長の父はすでに亡くなっていましたが、母は健在ですので、母に相談しようとしますが、母はかなりの高齢であり、長男と同居しており、そもそも長男の家に入れてもらえませんし、電話も取り次いでもらえません。

長男と会った時には、長男から、母もお前はもっとしっかり働くべきだと言っていた!と言われてしまいました。本当はどうか不明ですが、母はそんな人ではなかったはずなので、長男がそう言わせているに違いありません。

もう自分が保有しているめぼしい資産としては、会社の非上場株式しかありませんので、長男に対して、25%の非上場株式を買い取るよう申し入れました。

会社の決算書を見たことがあり、1株当たりの株価は3500円と書かれていたことを記憶していたので、2億円以上になるはずです。

それに対する長男の回答は、700万円で買い取るというものでした。とんでもない話です。

三男は、長男に対して、決算書にひとかぶ3500円と書いてあった旨を主張しますが、長男はだったら末永く株主としてご支援お願いしますなどととぼけたことを言っています。

三男としては、あと1-2カ月で生活資金も底をついてしまいます。

三男としてはどうすればよいのでしょうか。また、どうしておけばこんなことにならなかったのでしょうか。

なお、ご紹介している事例につきましては、事例をそのままご紹介するわけにはいきませんので、基本的に、複数案件を最大公約数的に足して割るような形で、デフォルメしております点は前提としてご了解ください。

オーナー創業者の社長様の会社は、純資産が10億円を超える優良企業でした。

会社は順調に成長し、オーナー創業者は80歳で亡くなりました。

オーナー創業者の御曹司は優秀で、商社に勤めていましたが、会社を継ぐために退社し、会社に営業部長として務めていました。

オーナー創業者はもう少しご存命かと思いましたが、突然亡くなってしまいました。

オーナー創業者の御曹司はまだ会社での業務経験が少ないということで、当時、副社長をしていたオーナー創業者の弟、すなわち、御曹司の叔父が社長をバトンタッチし、中継ぎで会社の経営を受け持つこととなりました。

叔父は、会社の管理や経理を担当し、営業畑のオーナー創業者をサポートしていたので、会社のことはよく知っているのです。

会社の持株比率は、オーナー創業者が35%程度、オーナー創業者の御曹司である息子が5%程度、叔父とその家族が30%程度、叔母(オーナー創業者の妹)とその家族が10%程度、取引先が10%程度、従業員持株会が10%程度、でした。

叔父としては、一生をかけて、オーナー創業者と一緒に会社を経営し、会社に利益をためてきた結果、純資産が10億円を超える優良企業になったのであり、

オーナー創業者の息子であっても、昔から子ども扱いしてきた甥っ子に、10億円もの純資産を毛渡してしまうことは納得がいっていなかったのだと思います。

オーナー創業者が体調を崩して入院したあたりから、叔父が会社の実権を握り、営業部長である息子は常務となりましたが、副社長である叔父からの指示は厳しくなり、管理部門から営業部門への突き上げも強くなりましたた。

異変は、オーナー創業者が亡くなって間もなくやってきました。

オーナー創業者が亡くなったため、息子は相続税を支払う必要が生じました。

税理士に相続税を計算していただくと3億円も発生するとのことです。

会社株式の株式評価額が20億円であり、オーナー社長の持株比率が35%程度ですので、会社の非上場株式の株式価値は7億円強なので、それくらいかかるとのこと。

息子としては、確かに、会社は優良企業なのでそこそこ相続税は発生するのだろうと思っていましたが、改めて驚きました。

しかし、オーナー創業者は、あまり現預金はため込んでいなかったようで、相続税の納税資金をどうすればよいのか思案しました。

息子としては、会社に多額の現預金があるのだ大丈夫だろうと思っていたのですが、叔父に相談したところ、叔父としては、これは会社の運転資金でありそのような私的流用はできないとのことで断られてしまいました。

また、会社は多額の保険に入っていましたので、その保険金を使用することをも考えていましたが、これも叔父に相談したところ、会社の役員や従業員の退職金のために積み立てているのだと反論され、最後は、会社を私物化するつもりか!と逆切れされてしまいました。

また、オーナー創業者は、亡くなった時には社長は退任していましたがまだ取締役でしたので、死亡に伴い退職したわけですので、退職慰労金をもらえるはずだと思い、これも叔父に相談しました。

ただ、叔父が言うには、オーナー社長は、亡くなる前3年間は入退院を繰り返しており会社のために働いておらず、役員報酬だけもらっていたので、退職慰労金なんて出せない、

退職時には、働いていないので会社に迷惑をかけたくないということで、役員報酬は30万円にしていたので、勤続年数20年だから、退職慰労金規定に基づいても、退職慰労金は600万円にしかならない計算とのことです。

また、現在会社は、コロナの影響で業績が落ちており、退職慰労金を支給することはできないとのことでした。

息子は驚いてしまいました。自分はいったい3億円もの相続税をどこから捻出すればよいのか。

オーナー創業者の相続財産の主たる部分は会社の非上場株式でしたので、その非上場株式をすこしだけ会社に買い取ってもらえばよいのではないかと考えました。

オーナー創業者の保有する会社の非上場株式の株式価値は6億円強なので半分程度を会社に買い取ってもらえば、相続税が捻出できる計算です。

オーナー創業者の保有する会社の非上場株式の半分も売ってしまうと、叔父が筆頭株主になってしまうので、半分も売りたくなかったため、一部は自己資金で納税することとすれば、

筆頭株主の地位も確保しつつ、相続税も支払うことができるかと思われました。

そこで、叔父に10%分の株式を会社で買い取ってくれないかと相談したら、2000万円であれば購入してよいとの話でした。

息子はなぜ3000万円なのか、株価は2億円は超えるはずだと主張しましたが、会社が増資したときにオーナー社長はその金額で引き受けているのでその金額でよいはずだとのことでした。

息子と叔父は口論になりましたが、最後には、叔父から、だったら相続放棄すればよいのではないか、相続をして破産するのだったら相続放棄すればよい、と言われてしまいました。

息子は怒り、今のうちに、叔父を解任して会社から追い出すことはできないかと考えました。

たしかに、自分とオーナー創業者の株式を併せて40%ありますので、叔母と協力すれば可能そうです。

従業員持株会は社長が支配しているため協力は当てにできません。取引先もです。

叔母に相談したところ、かえって争わずに話し合いで解決するようにと協力を拒否されてしまいました。

オーナー創業者はたくさん財産を持っていたのだから親族内で独り占めしようとしないようにとたしなめられる始末です。

株主総会も社長じゃないと開催できないことが判明し、叔父を会社から追い出すことはできなさそうです。

税理士に相談しましたが、税理士は会社の顧問税理士を兼ねていましたので、叔父の指示か、だんだん冷たくなってきました。

息子としても、相続状況が叔父に情報筒抜けになると怖いので、友人の保険営業マンに別の税理士を紹介していただき、その税理士に相続税を依頼することとしました。

その税理士によると、非上場株式は物納することもできないようです。また10ヶ月以内に相続税を納付する必要もあります。そもそも、相続放棄は3ヶ月しかできません。

叔父によると、オーナー創業者の株式と息子の株式の合計40%を8000万なら買い取ってあげるとのことでした。一部売却なら不要だと言われてしまいました。

息子が、税理士から聞いた話をもとに、8000万円だと低廉譲渡にあたるので税務署に贈与税を支払う必要があると伝えたところ、お前のようなやつに払うくらいなら税務署に払いたいと言い出しました。許しがたい発言です。

叔父と交渉しているとだんだん叔父の態度が変わり、オーナー創業者の株式と息子の株式の合計40%を2億円で買い取ってもよいと言ってきました。

これであればなんとかおおむね相続税を支払うことができる感じです。

しかし、よく考えたら、相続放棄すれば、自分の株式5%も確保でき、自己資金からの1億円近く納税資金に充当する必要もありません。

もしかしたら相続放棄するほうが良いのかもしれないとも思ってきました。

他方、持株比率が低下してしまうと、会社にいても尊重されず、仕事もしにくきなり、そもそもいづらくなってしまうので、

またどこかに再就職誌にといけないか、自分で事業を開始するかしないといけなさそうです。

息子としてはどうすればよいのでしょうか。また、どうしておけばこんなことにならなかったのでしょうか。

なお、ご紹介している事例につきましては、事例をそのままご紹介するわけにはいきませんので、基本的に、複数案件を最大公約数的に足して割るような形で、デフォルメしております点は前提としてご了解ください。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

では裁判所は、どのように非上場株式の株式売買価格を決定するのでしょうか。

この点、確定的な判例は存在しないものの、現在では、おおむね、次のように非上場株式の株式売買価格が決定されるようになってきています。

すなわち、非上場株式について、①株式を売却・処分しようとしている株主にとっての株式価値評価額と、②株式を買取・取得しようとしている会社又は指定買取人にとっての株式価値評価額の平均を取るのです。

株主も会社や指定買取人も株式売買当事者という「対等」の立場で、両者の株式価値の平均を取ることとなっています。よって、極端な例ですが、株主にとって0円の株式であっても、会社にとって10,000円の株式であれば、両者の平均を取って、株式価値評価額は5,000円となるのです。

なお、指定買取人は会社と同一の立場にあるものとして評価されます。会社から買取人として指定されているのですから、会社と同一の立場とみなすことが適切だということです。

裁判所では、非上場株式に関する、主要な株式価値評価算定方法として、(A)収益還元法(DCF法)、(B)時価純資産法、(C)配当還元法(実質的配当還元法)、を考えているようです。

株式評価額(相続税評価額)を算定する際、税法上は、(あ)純資産法、(い)類似業種批准法、(う)配当還元法(形式的配当還元法)を採用し、これらの加重平均又は最低額を選択することができますが、株式評価額(相続税評価額)は課税をする際の便宜的な制度であり、実態を表しているものではありませんので、裁判所ではまったく採用されることはありません。

そして、裁判所では、支配株主にとっての株式価値評価額の算定方法として、(A)収益還元法(DCF法)及び(B)時価純資産法を採用し、一般株主にとっての株式価値評価額の算定方法として、(C)配当還元法(実質的配当還元法)を採用しています。

支配株主でも一般株主でもない中間的株主については、その程度を具体的に検討し、支配株主にとっての株式価値評価額と一般株主にとっての株式価値評価額を加重平均して、株式価値評価額を決定します。

中間的株主でも、どちらかというと支配株主の親族など支配株主に近いのであれば支配株主に近いものとして加重平均し、どちらかというと一般株主に近いのであれば一般株主に近いものとして加重平均して、株式価値評価額を決定します。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

非上場株式・少数株式を適正価格で売却・処分できるかどうかの一番の問題は、そのような少数株式に投資をしたいという投資家が存在するかどうかです。通常、事業会社や投資家、ファンドや金融機関いずれも、このような「非上場株式」の買収は行いません。

非上場株式を買収しても、上記のとおり、会社の経営に口を出せない、株主総会で議決権を行使しても通らない、そもそも株主総会が開催されず会社経営に対する意見を言う機会もない、経営が順調なのに配当金は全く支払われない、そもそも経営陣が全くいうことを聞かない、といった問題が生じ、最終的にその非上場株式は「塩漬け株」になり、そのまま現経営陣に企業価値が食い潰されるなどして、価値が低下し、その投資は失敗に終わることが必定だからです。

特に、大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関など、担当者がサラリーマンであったり、他人の資金を運用している場合は、このような非上場株式を買収することなどは不可能です。弁護士法人M&A総合法律事務所でも、非上場株式の株主様より、幾度となくご相談を受け、幾度となく大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関などとも協議した結果、全くご対応頂けなかった経緯があります。

そこで、弁護士法人M&A総合法律事務所では、これらの株主様のご要望にお応えするため、M&A仲介業者と協働で、「非上場株式」の買い取りに関心を有する投資家との交渉サポートを行ってます。

また、株式買取価格・株式売買価格・株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きサポートも行っています。

弁護士法人M&A総合法律事務所が、これまで取り扱ってきた数多くM&Aに取り組み経験により蓄積されたノウハウ及び知見、築いてきたネットワークにより可能となった弁護士法人M&A総合法律事務所だから提供できるサービスなのです。

まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

24時間受付中

ご相談・お問い合わせはこちら

非上場株式・少数株式の譲渡方法を教えてください。

株式の譲渡は、原則として自由ですが、株式譲渡制限付き株式については、会社の承認がなければ譲渡できません。 ただし、これは、株主と株式取得者との間の株式譲渡は自由であり、会社の承認がなければ、会社に対して、株式を譲渡したことを主張できないのにすぎません。 ただ、株式の譲渡については、株券発行会社においては、株券の交付が必要なのです。 ですので、会社から株券の発行を受けていない株主は、株式を譲渡することができないのです。株式を譲渡しようとする株主は、 必ず、事前に、会社に対して株券の発行を要求し、株券を受領してからでないと、株式取得者に対して、株式を譲渡することができませんので、特に注意する必要があります。

株式買取業者が怪しいのですが。。

株式買取業者は、自分と少数株主との契約書や取引内容について、弁護士その他の専門家と相談することを禁止するようであり、そのような守秘義務契約書にサインさせられるようであり、これに違反すると損害賠償請求をされるとされているようです。非常に怖い話です。また、株式買取業者が株式を買い取ってもらえる場合も、ほとんどの額の支払は後払いで1年以上後になるという噂を聞いたことがあります。

一般社団法人は株式を買い取ってくれるのですか?

どうも一般社団法人は少数株式を買い取らないようです。少数株式の寄付を受けることはあるようです。また、一般社団法人がなかなか株式を購入して頂けないという相談を受けることもあり、一般社団法人が買い取ってくれない場合、他の専門家のサポートで少数株式が売却・処分できた場合であっても、その一般社団法人に関連する者に、成功報酬を支払う義務が発生するとのことであり、要するに、実際にサポートした専門家以外に、一般社団法人に関連する者にも成功報酬を二重払いする必要があるとのことです。

報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページの非上場株式・少数株式の項目をご覧ください。

弁護士法人M&A総合法律事務所

〒105-6017

東京都港区虎ノ門4丁目3-1

森トラスト城山トラストタワー17階

代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

弁護士が親身に対応させて頂きます。

受領した情報の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

毎日数件の相談が入っておりますので、ご相談は事前予約制とさせて頂きます。